생애 노동소득 45세 '3354만원' 정점…59세부터 적자 인생

생애 노동소득 45세 '3354만원' 정점…59세부터 적자 인생

by 뉴시스 기사·사진 제공 2020.12.07

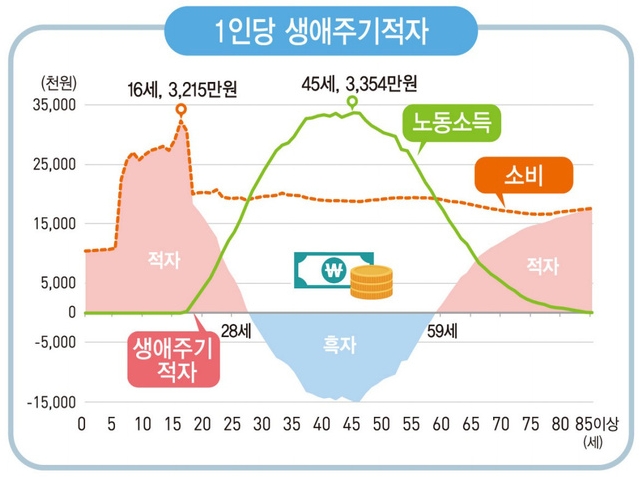

우리 국민들은 28세부터 소득이 소비보다 많은 흑자 인생에 진입해 45세에 정점을 찍었다가 정년을 목전에 둔 59세부터 다시 적자 인생을 살아가는 것으로 나타났다.

7일 통계청이 발표한 '2017년 국민이전계정 결과'에 따르면 2017년 생애주기적자는 전년보다 7.1% 늘어난 118조2000억원이었다.

생애주기적자는 소비에서 노동소득을 뺀 값이다. 벌어들이는 돈보다 쓰는 돈이 많은 유년층(0~14세)과 노년층(65세 이상)에선 적자를 기록하는 반면, 경제활동이 활발한 노동연령층(15~64세)에선 흑자를 기록한다.

1인당 생애주기상 한국인은 0~27세까지는 교육 등의 이유로 '적자'의 삶을 살다가 이후 본격적인 노동 활동을 시작하면서 28~58세까지는 '흑자'의 삶을 산다. 이후 은퇴 등의 영향으로 59세부터는 다시 '적자'의 삶을 사는 것으로 파악됐다.

1인당 생애주기적자에서 적자 폭이 가장 큰 나이는 16세로 3215만원 적자였다. 전년보다 348만원이나 적자 폭이 커졌다.

생애주기적자는 28세에 흑자로 전환돼 45세에 1484만원으로 최대 흑자를 기록했다. 생애 최대 소득 시기는 전년대비 4년이나 미뤄졌다. 흑자규모도 전년보다 178만원 늘어나는데 그쳤다. 이후 흑자 폭이 급격히 줄면서 59세부터는 다시 감소하는 것으로 나타났다.

전(全)생애 중 노동소득은 881조원으로 전년대비 4.6% 증가했고, 소비는 999조2000억원으로 4.9% 늘어 적자 규모는 118조2000억원으로 전년대비 7.1% 늘어난 것으로 집계됐다.

연령계층별로는 유년층(135조7000억원)과 노년층(94조6000억원)의 적자가 전년대비 3.9%, 2.4% 커졌다. 노동연령층(112조7000억원)의 흑자는 전년대비 -0.5% 감소했다.

통계청은 "공공소비가 큰 폭으로 증가하면서 유년층과 노년층의 적자규모가 늘었고, 노동연령층의 흑자규모는 줄어들었다"고 설명했다.

실제로 고령화의 영향으로 노년층의 공공소비는 보건 분야를 중심으로 늘었다. 공공소비는 유년층에서 65조1000억원, 노동연령층에서 168조5000억원, 노년층에서 49조5000억원이 발생했다.

공공소비 가운데 보건은 유년층이 5조1000원(2.1%), 노동연령층이 36조4000억원(8.5%), 노년층이 28조4000억원(12.1%)이었다. 노년층이 전체 공공 보건소비 가운데 차지하는 비중은 40%(40.6%)를 넘어섰다.

민간소비 역시 전년대비 4.2% 증가한 716조1000억원으로 나타난 가운데 유년층에서 70조6000억원(2.9%), 노동연령층 573조6000억원(4.5%), 노년층 71조9000억원(3.0%)으로 각 연령층에서 증가했다.

국민이전계정은 국민 계정을 연령대별로 세분화해 파악하는 것으로 잉여자원이 세대별로 이전·재배분되는 흐름을 보여주는 지표다. 작년 1월 '2015년 국민이전계정'을 처음 발표했다.

<뉴시스 기사·사진 제공>

7일 통계청이 발표한 '2017년 국민이전계정 결과'에 따르면 2017년 생애주기적자는 전년보다 7.1% 늘어난 118조2000억원이었다.

생애주기적자는 소비에서 노동소득을 뺀 값이다. 벌어들이는 돈보다 쓰는 돈이 많은 유년층(0~14세)과 노년층(65세 이상)에선 적자를 기록하는 반면, 경제활동이 활발한 노동연령층(15~64세)에선 흑자를 기록한다.

1인당 생애주기상 한국인은 0~27세까지는 교육 등의 이유로 '적자'의 삶을 살다가 이후 본격적인 노동 활동을 시작하면서 28~58세까지는 '흑자'의 삶을 산다. 이후 은퇴 등의 영향으로 59세부터는 다시 '적자'의 삶을 사는 것으로 파악됐다.

1인당 생애주기적자에서 적자 폭이 가장 큰 나이는 16세로 3215만원 적자였다. 전년보다 348만원이나 적자 폭이 커졌다.

생애주기적자는 28세에 흑자로 전환돼 45세에 1484만원으로 최대 흑자를 기록했다. 생애 최대 소득 시기는 전년대비 4년이나 미뤄졌다. 흑자규모도 전년보다 178만원 늘어나는데 그쳤다. 이후 흑자 폭이 급격히 줄면서 59세부터는 다시 감소하는 것으로 나타났다.

전(全)생애 중 노동소득은 881조원으로 전년대비 4.6% 증가했고, 소비는 999조2000억원으로 4.9% 늘어 적자 규모는 118조2000억원으로 전년대비 7.1% 늘어난 것으로 집계됐다.

연령계층별로는 유년층(135조7000억원)과 노년층(94조6000억원)의 적자가 전년대비 3.9%, 2.4% 커졌다. 노동연령층(112조7000억원)의 흑자는 전년대비 -0.5% 감소했다.

통계청은 "공공소비가 큰 폭으로 증가하면서 유년층과 노년층의 적자규모가 늘었고, 노동연령층의 흑자규모는 줄어들었다"고 설명했다.

실제로 고령화의 영향으로 노년층의 공공소비는 보건 분야를 중심으로 늘었다. 공공소비는 유년층에서 65조1000억원, 노동연령층에서 168조5000억원, 노년층에서 49조5000억원이 발생했다.

공공소비 가운데 보건은 유년층이 5조1000원(2.1%), 노동연령층이 36조4000억원(8.5%), 노년층이 28조4000억원(12.1%)이었다. 노년층이 전체 공공 보건소비 가운데 차지하는 비중은 40%(40.6%)를 넘어섰다.

민간소비 역시 전년대비 4.2% 증가한 716조1000억원으로 나타난 가운데 유년층에서 70조6000억원(2.9%), 노동연령층 573조6000억원(4.5%), 노년층 71조9000억원(3.0%)으로 각 연령층에서 증가했다.

국민이전계정은 국민 계정을 연령대별로 세분화해 파악하는 것으로 잉여자원이 세대별로 이전·재배분되는 흐름을 보여주는 지표다. 작년 1월 '2015년 국민이전계정'을 처음 발표했다.

<뉴시스 기사·사진 제공>